Il était une fois… l’AAÉALO - Fonctionner sous contraintes (1940–1941)

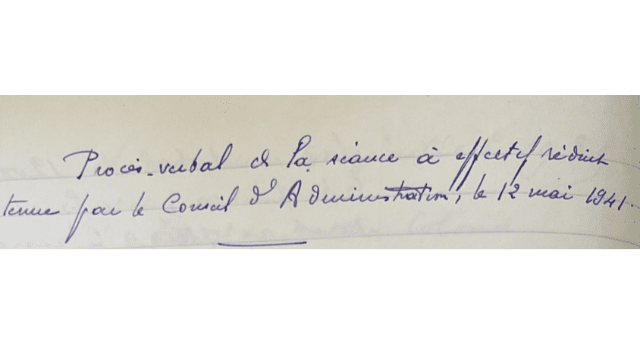

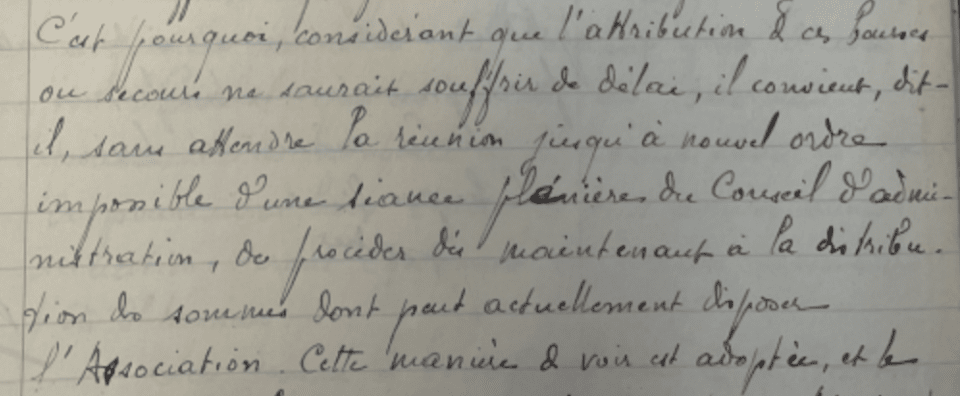

Procès-verbal de la séance à effectif réduit du Conseil d’administration de l’AAÉALO, tenue le 12 mai 1941 (archives de l’Association).

L’AAÉALO fonctionne sous contraintes (1940–1941)

Une association sous tutelle (1940–1944)

Entre 1940 et 1944, l’AAÉALO vécut sous une forme singulière : trois administrateurs seulement, réunis à huis clos, chargés de gérer les fonds et d’assurer la survie morale de l’Association.

Ce mode de fonctionnement exceptionnel, imposé par l’ordonnance du 28 août 1940, perdura jusqu’à la Libération de Paris.

Loin de paralyser l’AAÉALO, il révéla la ténacité de ses dirigeants – Paul Boyer, Jean Deny et Léon Beaulieux – et leur sens aigu de la responsabilité collective.

L’ordonnance du 28 août 1940 : un coup d’arrêt

L’été 1940 marque une rupture brutale dans la vie des associations françaises. L’ordonnance du 28 août 1940, promulguée par le gouvernement de Vichy, limite leurs activités à la seule gestion de leurs biens ; toute réunion dépassant trois personnes devient interdite.

1941 05 12 - Réunion du CA.pdf

Pour l’AAÉALO, cette mesure revient à suspendre toute vie collective : plus d’assemblée générale, plus de réunions élargies du conseil d’administration, plus de soirées culturelles ni de conférences. Les statuts demeurent, mais la pratique associative est réduite au silence.

Un Conseil réduit à trois membres

Conformément à ces restrictions, le 12 mai 1941, le Conseil d’administration se réunit « à effectif réduit » dans le cabinet de l’administrateur de l’École. Trois figures assurent la continuité :

Paul Boyer, président d’honneur ;

Jean Deny, administrateur de l’École ;

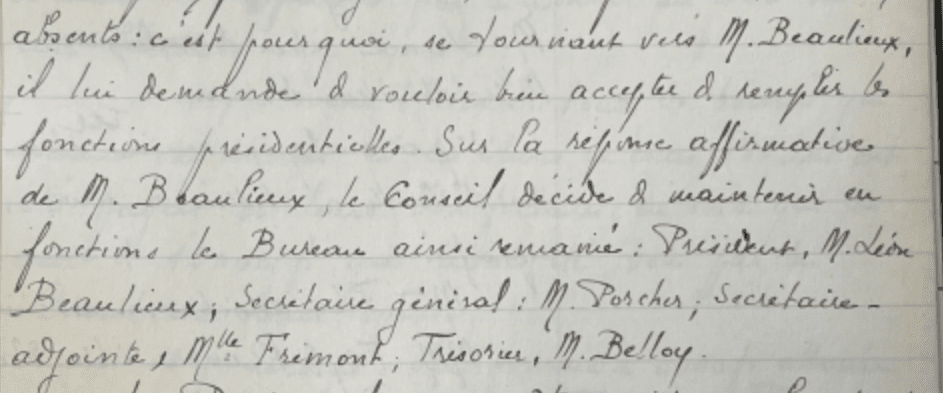

Léon Beaulieux, qui accepte la charge de président effectif.

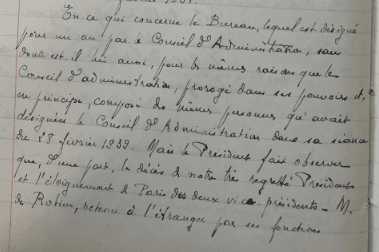

Le procès-verbal, rédigé avec un soin administratif scrupuleux, illustre l’extraordinaire rigueur de ce fonctionnement minimal. Les mandats du Conseil, arrivés à échéance en février 1941, sont considérés comme prorogés, faute de pouvoir organiser d’élections. Jean Porcher devient secrétaire général ; Mlle Frémont reste secrétaire adjointe ; Marcel Belloy conserve la trésorerie.

|

Continuer malgré tout : la gestion de l’urgence

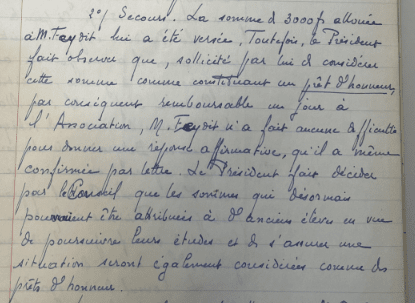

Malgré le cadre restreint, le Conseil refuse l’immobilisme. Il examine des dossiers de bourses et de secours avec la même méthode que par le passé.

Les décisions du 12 mai 1941 sont éloquentes :

15 000 francs de bourses à dix élèves, couvrant presque toutes les langues de l’École ;

9 000 francs de secours à d’anciens élèves frappés par la précarité ;

2 000 francs affectés aux prisonniers de guerre, via leurs familles.

Ce pragmatisme sauve l’AAÉALO de la mise en sommeil complète. Les sommes votées sont modestes, mais leur signification symbolique est immense : l’Association continue d’exister.

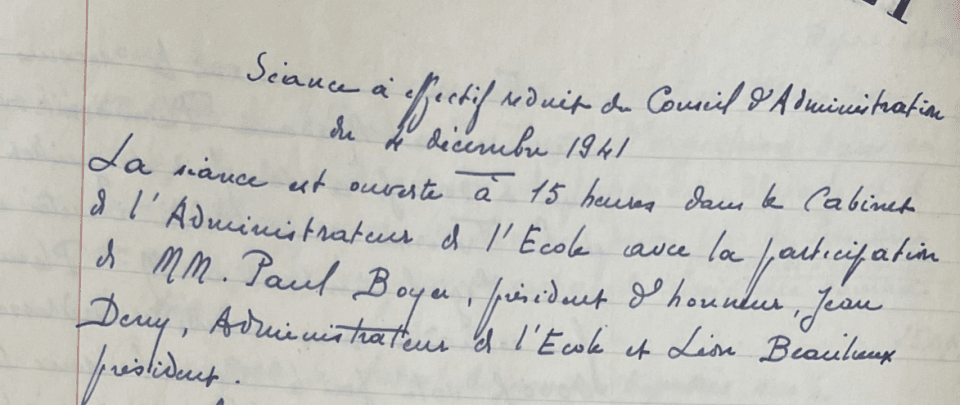

1941 12 04 - PV de réunion du CA.pdf

Un climat d’isolement et de responsabilité

Le ton du procès-verbal révèle un certain désarroi : décès du précédent président (Joseph Hackin), éloignement des vice-présidents (M. de Rotian et M. Grandjean-Demy), départ du secrétaire général en zone libre. L’Association se retrouve seule à Paris, dans une ville occupée, sans correspondants extérieurs.

1941 05 12 - Réunion du CA.pdf

Dans cette solitude administrative, le trio Boyer-Deny-Beaulieux devient un noyau de résistance morale : maintenir la continuité institutionnelle, préserver les fonds, protéger les élèves.

Entre légalité et fidélité

Le respect scrupuleux des prescriptions de Vichy contraste avec l’esprit d’entraide que l’AAÉALO s’efforce de maintenir. Cette obéissance formelle permet d’éviter la dissolution, tout en ménageant des marges d’action : des bourses sont qualifiées de « prêts d’honneur », des aides financières sont enregistrées comme simples « gestions de biens ».

1941 05 12 - Réunion du CA.pdf

Ce double langage administratif témoigne d’une intelligence tactique : suivre la loi pour mieux la contourner au service des étudiants.

Une leçon de résilience

En 1941, la plupart des associations étudiantes parisiennes cessent d’exister. L’AAÉALO, elle, se réinvente sous une forme quasi domestique : trois membres autour d’une table, quelques décisions, un carnet de comptes.

De cette modestie naît une force : la conviction que la solidarité n’a pas besoin de faste pour survivre.

1941 12 04 - PV de réunion du CA.pdf

Note éditoriale

Dans notre prochain article (décembre 2025), nous examinerons une autre dimension essentielle de la survie de l’AAÉALO : ses finances et son étonnante capacité à mobiliser des ressources, grâce à ses mécènes et à l’énergie de Paul Boyer.

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés