Tampon retrouvé sur certaines correspondances de l'association.

L’AAÉALO sous la guerre (1939–Libération de Paris)

1939 : un dynamisme encore visible

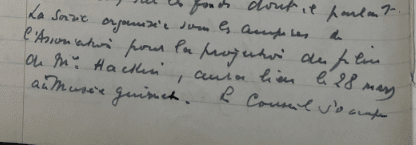

À la veille du conflit, l’Association conserve une activité culturelle réelle. Le Conseil d’administration du 28 février 1939, présidé par Joseph Hackin, évoque l’organisation d’une soirée au musée Guimet, la création d’un groupe de théâtre et la parution de bulletins. Les bourses sont maintenues, des subventions accordées à des élèves et anciens élèves, et des projets académiques envisagés.

1939 02 28 - Réunion du CA.pdf

Ces initiatives témoignent d’une vie associative encore riche, mais fragile. Le rapport du trésorier du 3 mai 1939 souligne la dépendance des finances aux seules cotisations. L’éclatement de la guerre à l’automne met brusquement fin à ces projets.

1940–1941 : une activité réduite

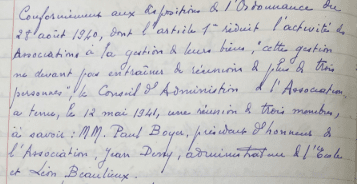

L’ordonnance du 28 août 1940 limite les associations à la gestion de leurs biens et interdit les réunions de plus de trois personnes. L’AAÉALO s’adapte : le 12 mai 1941, seuls Paul Boyer, Jean Deny (alors administrateur de l’École) et Léon Beaulieux siègent. Beaulieux accepte la présidence, Jean Porcher (russisant et conservateur à la Bibliothèque nationale) devient secrétaire général.

1941 05 12 - Réunion du CA.pdf

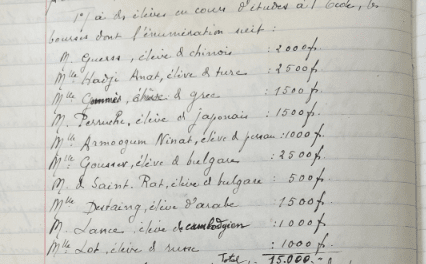

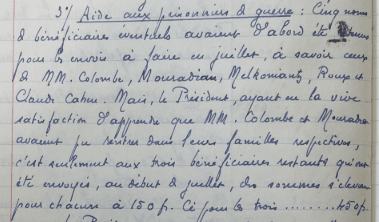

Malgré ces contraintes, l’Association attribue 15 000 francs de bourses à dix élèves (arabe, chinois, grec, turc, bulgare, russe, cambodgien, persan, japonais) et 9 000 francs de secours à d’anciens élèves. Un crédit de 2 000 francs est voté pour les prisonniers de guerre.

1941 05 12 - Réunion du CA.pdf

|

1941–1942 : aides et solidarité

Le Conseil du 4 décembre 1941 confirme cette orientation : bourses considérées comme prêts d’honneur, aides financières à M. Rohmat Ali et Mme Plumiakov, secours à Mme Stefanovitch, ancienne élève retenue à Belgrade avec un enfant en bas âge.

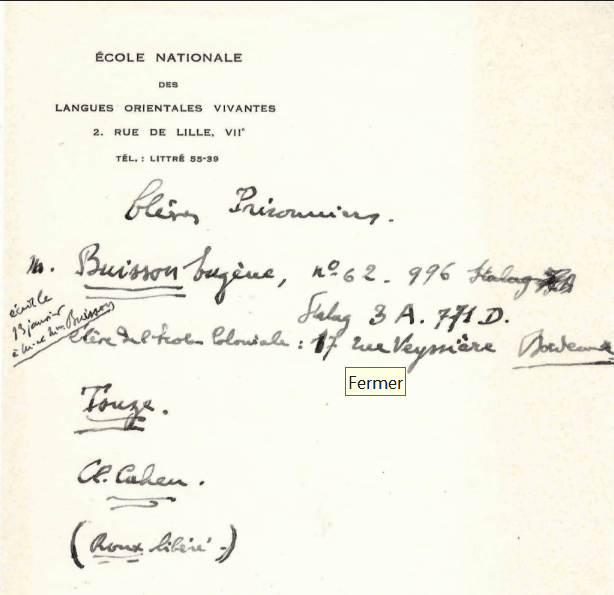

L’aide aux prisonniers s’intensifie : envois d’argent, de livres, organisation de cours de langues (chinois, japonais, arabe, russe) dans un stalag. En août 1942, des lettres parviennent de captifs ou de familles (Mme Touzé, Raphaël Léonard Touzé (futur diplomate, ambassadeur à l’Île Maurice, au Tchad et aux Philippines), Charles Solegal, L. Buret). L’AAÉALO devient un relais moral autant que matériel.

1941 12 04 - PV de réunion du CA.pdf

1943 : un renouveau relatif

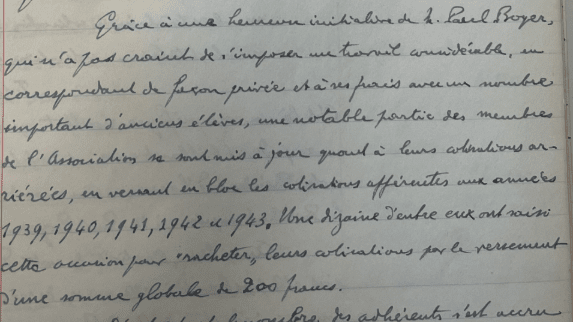

La séance du 29 juin 1943 marque un tournant. Grâce à l’action de Paul Boyer, l’Association recrute 50 nouveaux membres, notamment des membres institutionnels dont l’Institut d’études slaves et l’Institut des hautes études chinoises.

1943 06 29 - Réunion du CA.pdf

L’effectif total passe de 208 en 1939 à 258 membres en 1943, dont 34 élèves. Les finances permettent d’attribuer 35 000 francs de bourses (élèves de chinois, abyssin, arabe, russe, bulgare, serbo-croate, et deux collaborateurs enseignants).

1944 : vers la Libération

En mars 1944, certains prisonniers (Roux, Melkoniantz) sont libérés. L’Association attribue à Melkoniantz une allocation exceptionnelle pour son mariage avec une ancienne élève. De nouveaux prisonniers apparaissent (Eugène Buisson).

AAEALO - Assemblée générale 1944 - Courrier à l'attention des prisonniers.pdf

L’été apporte un basculement : la Libération de Paris (août 1944) ouvre une nouvelle page. Après cinq années de survie en mode restreint, l’AAÉALO peut envisager de retrouver une vie normale.

Une association résiliente

De 1939 à 1944, l’AAÉALO traverse la guerre dans des conditions précaires. Mais elle ne cesse jamais d’agir : bourses, secours, aides aux prisonniers, maintien des liens entre élèves et anciens. Discrète mais constante, son activité témoigne d’une fidélité à sa mission fondatrice : l’entraide et la solidarité.

Note éditoriale

Dans notre prochain article (novembre 2025), nous examinerons en détail le fonctionnement de l’AAÉALO sous les contraintes légales du régime de Vichy, quand l’ordonnance d’août 1940 réduisit l’association à trois administrateurs seulement.

Commentaires1

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés